В мире современных технологий слово «робототехника» обрело особый вес. Роботы уже не ассоциируются только с промышленными конвейерами или научно-фантастическими сюжетами — они стали частью повседневности, проникают в медицину, логистику, сферу обслуживания и даже в образовательные пространства. От робота-ассистента до автономного дрона — кажется, у каждой машины сегодня есть «мозг», управляющий сложной логикой и принимающий решения за доли секунды. Однако, что лежит в основе этих решений? Почему одни роботы справляются с задачами гибко и адаптивно, а другие действуют строго в рамках заданной программы? Всё чаще на этот вопрос отвечает выбор между нейросетевыми подходами и классическими алгоритмами.

Разделить их строго по принципу «старое — новое» было бы поверхностно. Оба метода продолжают развиваться, сплетаясь и конкурируя друг с другом в повседневных инженерных решениях. Именно здесь возникает вопрос: в чем заключаются основные отличия нейросетей и классических алгоритмов в робототехнике? И что определяет выбор подхода для решения конкретных задач?

Классические алгоритмы в робототехнике: надёжность и предсказуемость

Классические или детерминированные алгоритмы долгое время были основой всей инженерии автоматизации и робототехники. Эти решения строятся по строгим правилам: если произошло событие А, робот совершает действие Б. Яркий пример — движение по траектории, заданной координатами или формулами, обработка сенсорных данных по заранее написанным условиям, выполнение стандартных манипуляций.

Преимущества классических алгоритмов

- Прозрачность логики. Каждый шаг программы ясен инженеру и легко поддаётся анализу.

- Лёгкость отладки. Ошибки можно быстро найти и устранить.

- Надёжность. Предсказуемость поведения особенно важна в критичных для безопасности задачах.

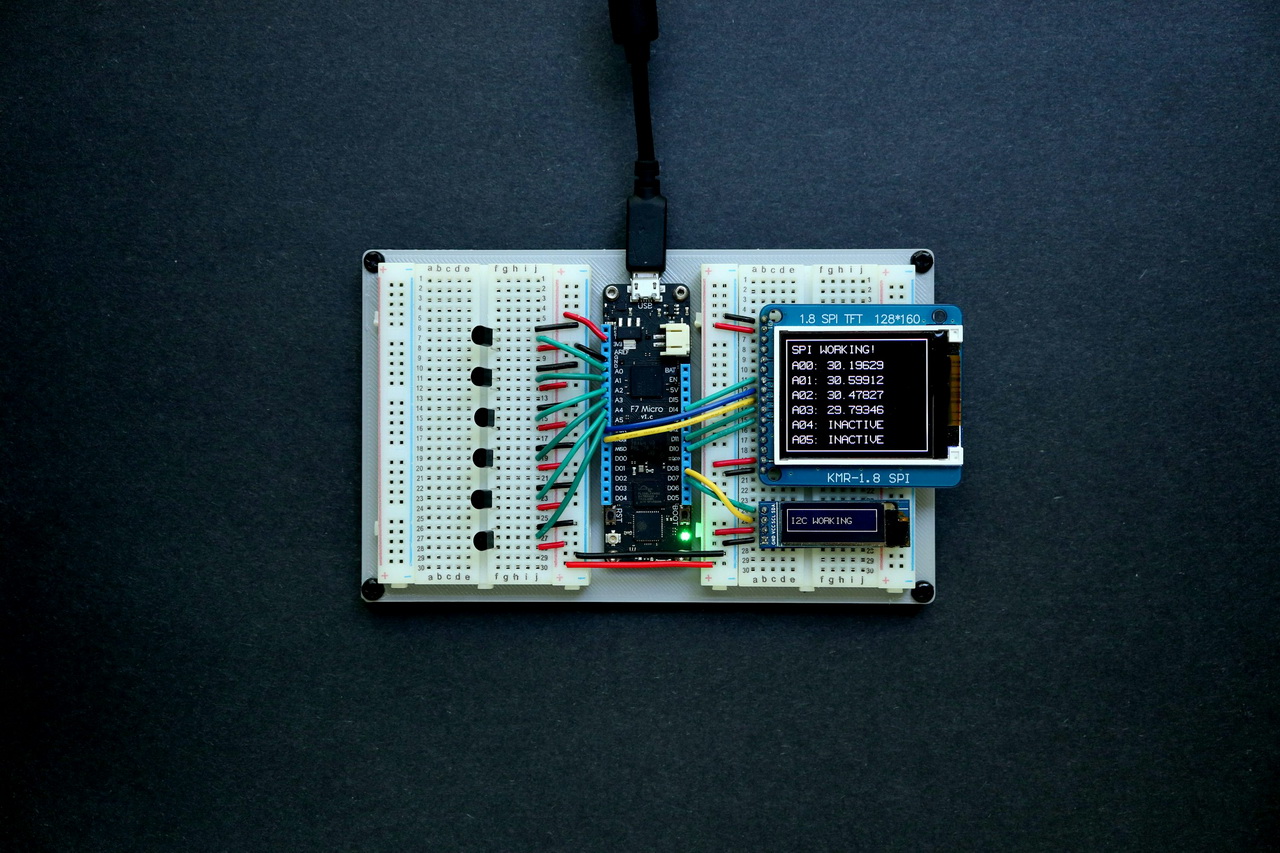

- Малые требования к ресурсам. Подобные системы не нуждаются в мощном «железе» — многие используются в маломощных микроконтроллерах.

Сценарий из практики: робот-конвейер, сортирующий изделия по цвету или размеру. Здесь не требуется «чувствовать» мельчайшие нюансы — достаточно запрограммировать жёстко заданные условия.

Ограничения классических подходов

Однако когда задача становится сложнее и требует адаптации — например, работа в непредсказуемой среде или взаимодействие с неподготовленным человеком — ограниченность жёстких правил становится очевидной. Робот не справится с тем, что заранее не было предусмотрено сценариями. Например, если взрослый подойдёт к роботу-курьеру с необычным вопросом или малозаметная деталь внезапно окажется на траектории движения, такой робот растеряется или допустит ошибку.

Нейросети и машинное обучение: гибкость и самообучение

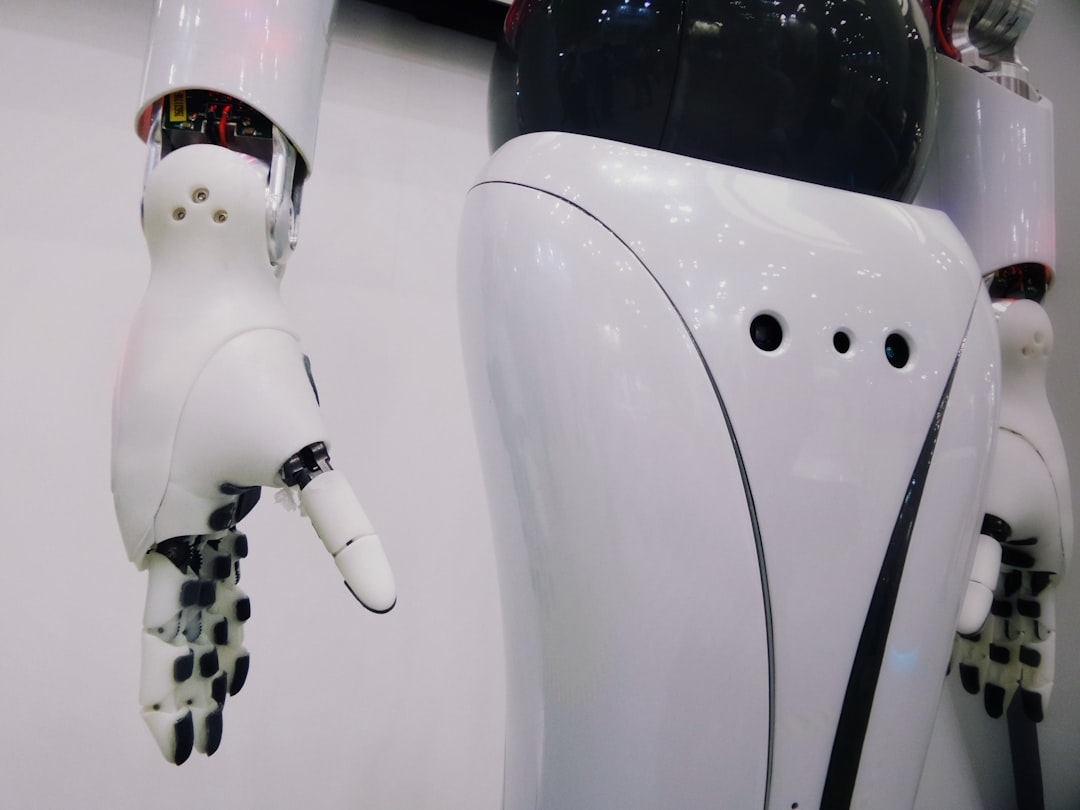

Появление нейросетевых технологий открыло новую эру в проектировании робототехнических систем. Здесь принцип работы иной: вместо пошагово заданных инструкций система учится на больших массивах данных, выявляет закономерности и способна принимать решения по аналогии с обучением человека. Искусственные нейронные сети сегодня лежат в основе распознавания образов, обработки устной речи, сложных манипуляций манипуляторами и других интеллектуальных функций.

Основные преимущества нейросетей в робототехнике

- Адаптивность. Робот способен работать в изменчивой среде, «узнавать» объекты по признакам, которых ранее не встречал.

- Обработка неструктурированных данных. Картинки, звук, сложные сенсорные сигналы — всё это легко «понимается» нейросетями.

- Возможность самообучения. Система может совершенствоваться по мере эксплуатации, учитывая новые ошибки и нюансы.

- Гибкость решений. Робот с нейросетевой «начинкой» зачастую способен выйти за пределы жёстких алгоритмических рамок и найти необычное решение.

Реальный пример: мобильный робот-пылесос, который распознаёт не только стены и препятствия, но и меняющиеся предметы обстановки, способен «помнить», где уже был, строить оптимальные маршруты, а иногда даже реагировать на голосовые команды.

Слабые стороны нейросетей

- Непрозрачность принятия решений. Почему система приняла то или иное решение, зачастую загадка даже для разработчиков.

- Требовательность к вычислительным ресурсам. Для работы и обучения требуется мощное «железо» и много данных.

- Необходимость качественной разметки и валидации. Неудачное обучение может привести к неожиданным ошибкам.

Ключевые отличия нейросетей и классических алгоритмов в робототехнике

Контраст между подходами проявляется по нескольким направлениям:

- Механизм принятия решений. Классические алгоритмы опираются на логические условия и правила, нейросети — на статистические закономерности, выявленные из данных.

- Возможность адаптации. Классический робот работает по жёсткому сценарию, нейросетевой — может приспосабливаться к новым ситуациям без перепрограммирования.

- Требования к ресурсам. Алгоритмы проще реализуются на слабых устройствах, нейросети требуют больше вычислительной мощности и памяти.

- Пояснимость (explainability). Классические решения прозрачно объясняют свои действия, нейросетевые — зачастую принимают решения «черным ящиком».

- Сфера применения. Классические — для строго формализованных задач, нейросетевые — для сложных, непредсказуемых сценариев.

Где нейросети полностью заменяют классические подходы, а где — дополняют

Есть задачи, где без машинного обучения уже не обойтись — например, распознавание и интерпретация сложных образов, распознавание речи, адаптация к неизвестным или динамичным условиям. В то же время, полностью полагаться на гибкость «умных» систем пока рискованно, особенно в задачах с высокими требованиями к безопасности. Для промышленного манипулятора, собирающего точные детали, классические алгоритмы остаются предпочтительным выбором — их легко контролировать и тестировать.

В последнее время в индустрии распространилась практика гибридных систем. Роботы могут использовать классическую систему управления для базовых задач и нейросеть — для распознавания сложных паттернов или принятия отдельных решений. Например, роботизированная платформа использует детерминированный планировщик траектории, но обращается к нейросети для анализа неожиданного препятствия или распознавания человеческой речи.

Пример сочетания: дрон для инспекции инфраструктуры. Классическая часть обеспечивает стабильный полёт и маневрирование, но анализ изображений с камеры (поиск прорыва, дефектов, чужеродных объектов) отдан на откуп обученной нейросети. Такой подход позволяет объединить надёжность и гибкость.

Примеры из повседневной робототехники

Рассмотрим, как эти подходы реализуются в реальных продуктах:

- Робот-газонокосилка: по периметру работает строго по заданному маршруту — классический алгоритм, но если попадает на неизвестное препятствие, обращается к нейросети для его идентификации.

- Логистические роботы на складах: навигация между полками основывается на классических правилах, но оптимизация маршрутов и предотвращение столкновений — за нейронными сетями.

- Социальные роботы в образовательных учреждениях: реагируют на команды и эмоции детей, обучаясь новым ситуациям — здесь нейросети незаменимы.

Когда выбрать нейросети, а когда — классический алгоритм

Обычно инженеры ориентируются на характер задачи:

- Если требуется строгая повторяемость и контроль — лучше классический алгоритм.

- Если предстоит работа с неизвестными, изменчивыми, слабо формализуемыми данными — предпочтительнее нейросеть.

- Для комплексных решений часто эффективен гибрид, где каждый подход «отвечает» за свою зону.

Главное — баланс между инновационностью и надёжностью. Даже самые продвинутые нейросети не отменяют необходимости классических основ, а гибкое сочетание позволяет добиваться лучших результатов в самых разных областях робототехники.

В конечном итоге, выбор подхода определяется не только техническими возможностями, но и задачами, которые ставятся перед робототехнической системой. Разобравшись в отличиях, легко подобрать оптимальное решение для конкретной сферы — от умного дома до передовых исследовательских платформ.

+ There are no comments

Add yours