На перепутье автоматизации: что выбрать для современной задачи

Однажды на старом складе случилась классическая история. Работники вручную перекладывали коробки днями напролет, пока предприятие не внедрило автоматизированную ленту. Все стало гораздо быстрее, ошибок стало меньше, люди вздохнули с облегчением – рутина ушла. Прошло всего несколько лет, и теперь тот же склад обсуждает не ленты и датчики, а «умные» роботы. Уже не просто механика, а что-то другое – способное учиться, прогнозировать, принимать решения более гибко.

Где проходит граница между привычными автоматическими системами и новыми интеллектуальными решениями? Как сделать выбор, когда бюджет ограничен, задачи разнообразны, а требования к эффективности растут каждый год? Пора разобраться, чем отличается классическая автоматизация от современных интеллектуальных подходов и в каких случаях стоит сделать ставку на одно, а когда на другое.

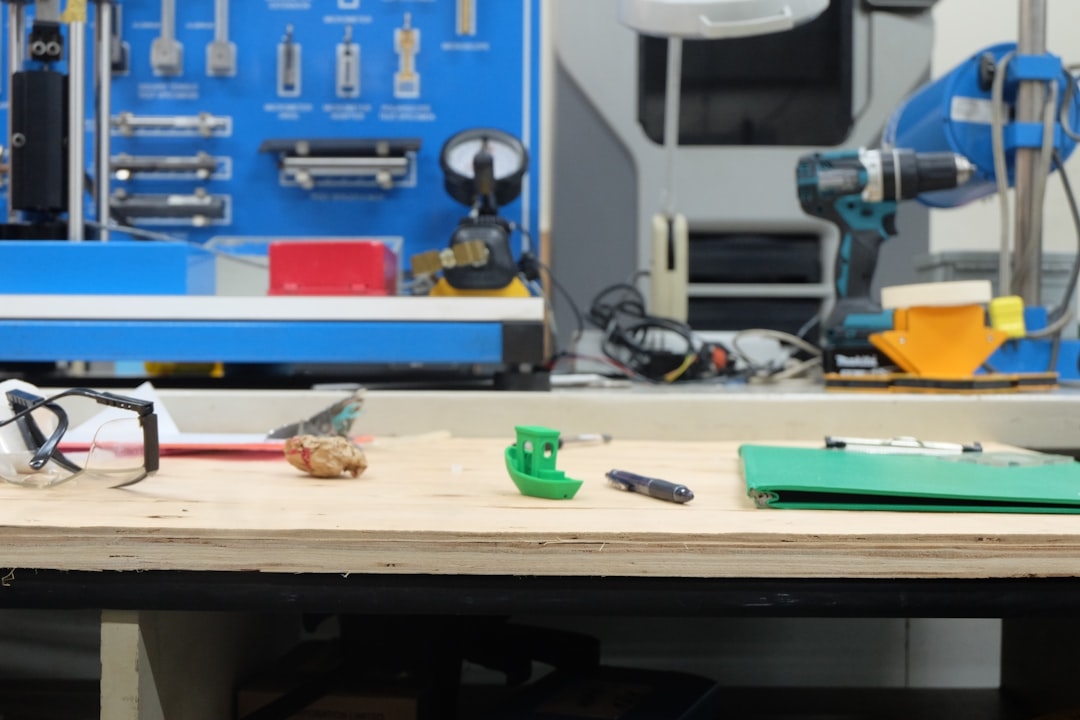

Автоматизация процессов: надёжность привычных решений

Классическая автоматизация промышленности появилась далеко не вчера. Станки с числовым программным управлением, простые конвейеры, релейные схемы, таймеры – всё это работало десятилетиями и продолжает трудиться по сей день. Работает стабильно, требует минимального вмешательства, легко прогнозируется.

Ключевые преимущества классической автоматизации:

- Высокая надёжность: системы проектируются для работы без сбоев 24/7.

- Простота масштабирования: добавили ещё одну ленту – и задача решена.

- Предсказуемость: алгоритмы не склонны к ошибкам вне прописанных сценариев.

Однако есть и ограничения, которые не всегда видны на первый взгляд. Такие системы плохо адаптируются к изменяющимся условиям, редко учатся на прошлых ошибках и могут буксовать в нестандартных ситуациях. Например, классический складской конвейер просто остановится, если на ленту попадет незнакомый товар нестандартной формы.

В основном классическая автоматизация идеально подходит для:

- Рутинных, повторяющихся операций.

- Производств с небольшим числом переменных.

- Тех случаев, где простота и минимизация ошибок важнее гибкости.

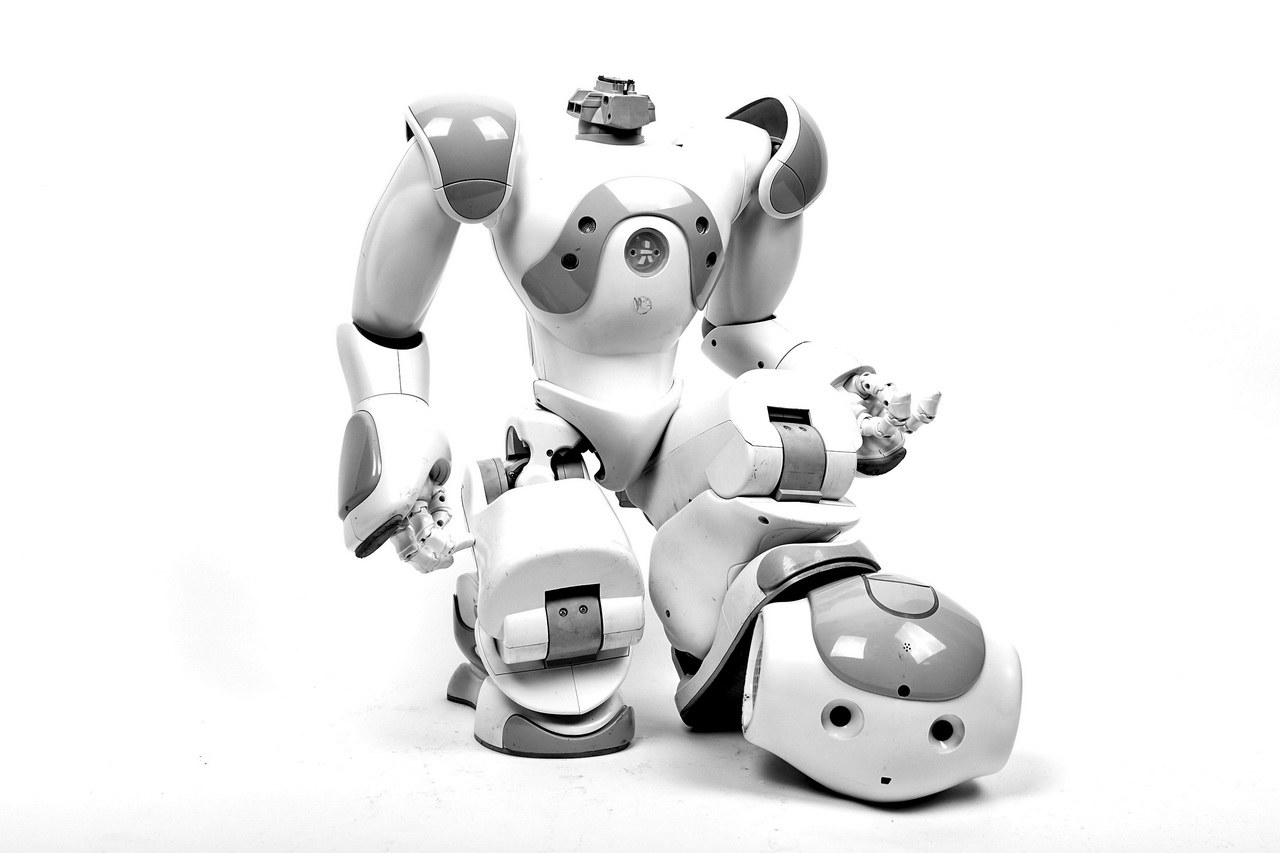

Искусственный интеллект: гибкость и умение учиться

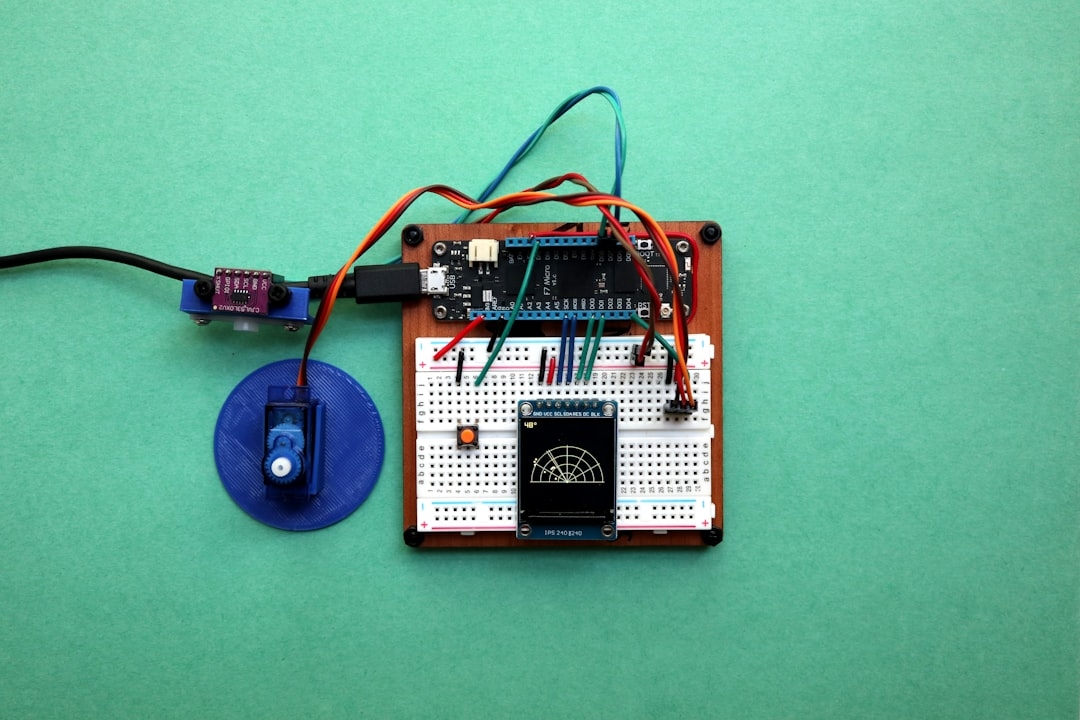

Здесь начинается совсем другая история. Вспомнить хотя бы автопилоты дронов, которые распознают объекты на лету, изменяют маршрут, анализируют данные в реальном времени. Или системы, определяющие качество продукции по камере, где заранее невозможно описать все дефекты.

Современные интеллектуальные решения способны:

- Обрабатывать большие объёмы данных с разнородных источников.

- Учиться на новых примерах, подстраиваясь под специфику задачи.

- Выдавать рекомендации, а не просто действовать по жёсткой программе.

Разумеется, интеллектуальные системы требуют больше вычислительных ресурсов, настройки и тестирования. Внедрение займёт дольше, потребует иной уровень поддержки и специалистов. Но когда производство сталкивается с постоянными изменениями, большим количеством уникальных задач или необходимостью в самообучении, интеллектуальные алгоритмы становятся незаменимыми.

Когда автоматизация выигрывает: три типичных сценария

- Сборка одинаковых изделий на поточном производстве – всё предусмотрено, вариаций почти нет, внедрение решения быстро окупается.

- Контроль простых параметров – например, термостабильность в печах, дозирование жидкости, сортировка стандартных деталей.

- Транспортировка по фиксированному маршруту – перевозка компонентов по заранее заданной схеме.

В этих ситуациях не нужны сложные алгоритмы. Здесь лучше не усложнять, а заложить проверенную механику и электронику – чем проще, тем надёжнее.

Где необходимы интеллектуальные системы

Сфера логистики сегодня – отличный пример. Транспортные потоки меняются ежечасно, заказы поступают нестабильно, курьеры сталкиваются с непредвиденными задержками. Алгоритмы интеллектуальной оптимизации маршрутов на практике сокращают время доставки, уменьшают число пустых пробегов.

Ещё один интересный пример – проверка качества визуально сложных изделий: те же смартфоны или автомобильные детали с множеством нюансов. Предугадать все возможные дефекты алгоритмами вручную невозможно, а система обучения на изображениях способна узнавать новые виды брака после того, как их однажды показали оператору.

В итоге, интеллектуальные решения особенно хороши там, где:

- Не хватает чётких правил или они всё время меняются.

- Требуется анализировать сложные данные (изображения, звук, текст).

- Ожидается быстрый отклик на новые условия.

Как выбрать подход: сравниваем на примерах

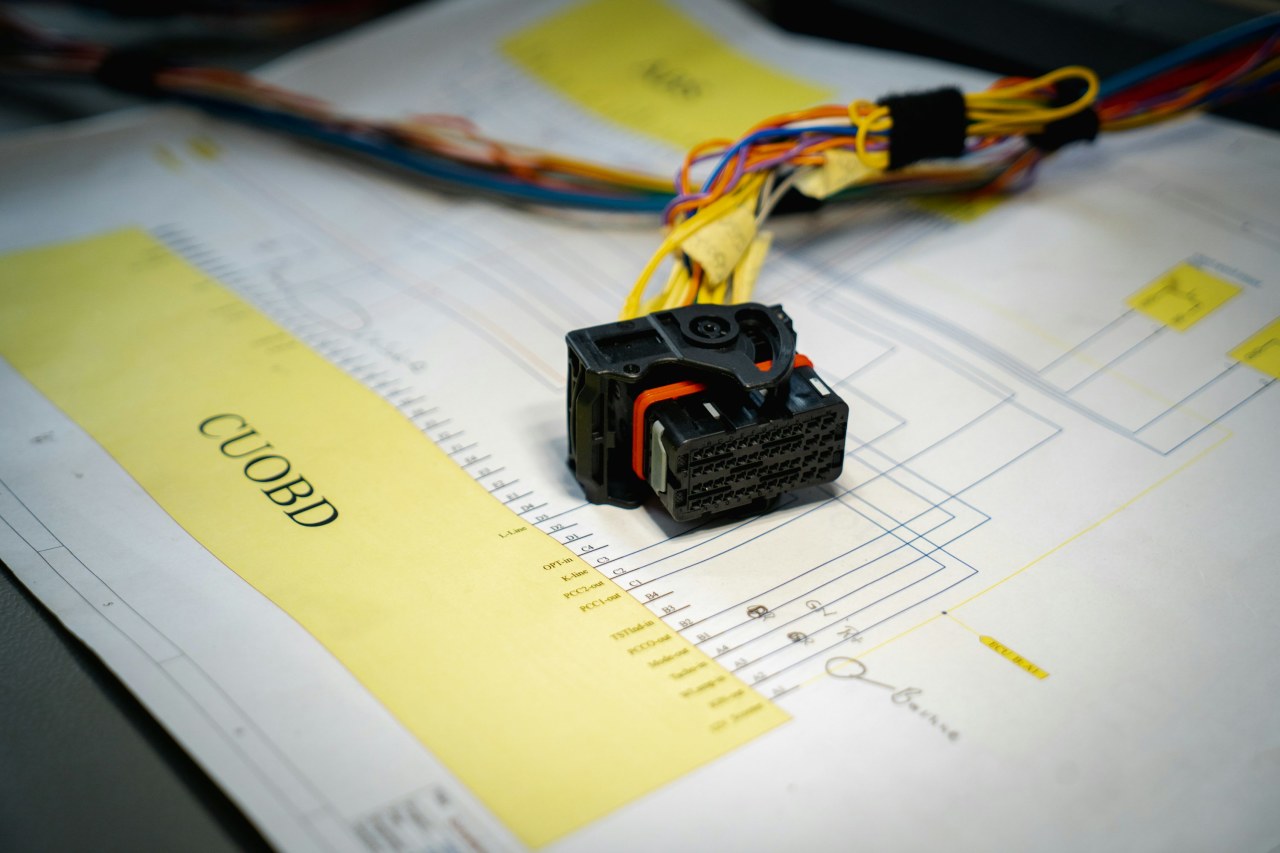

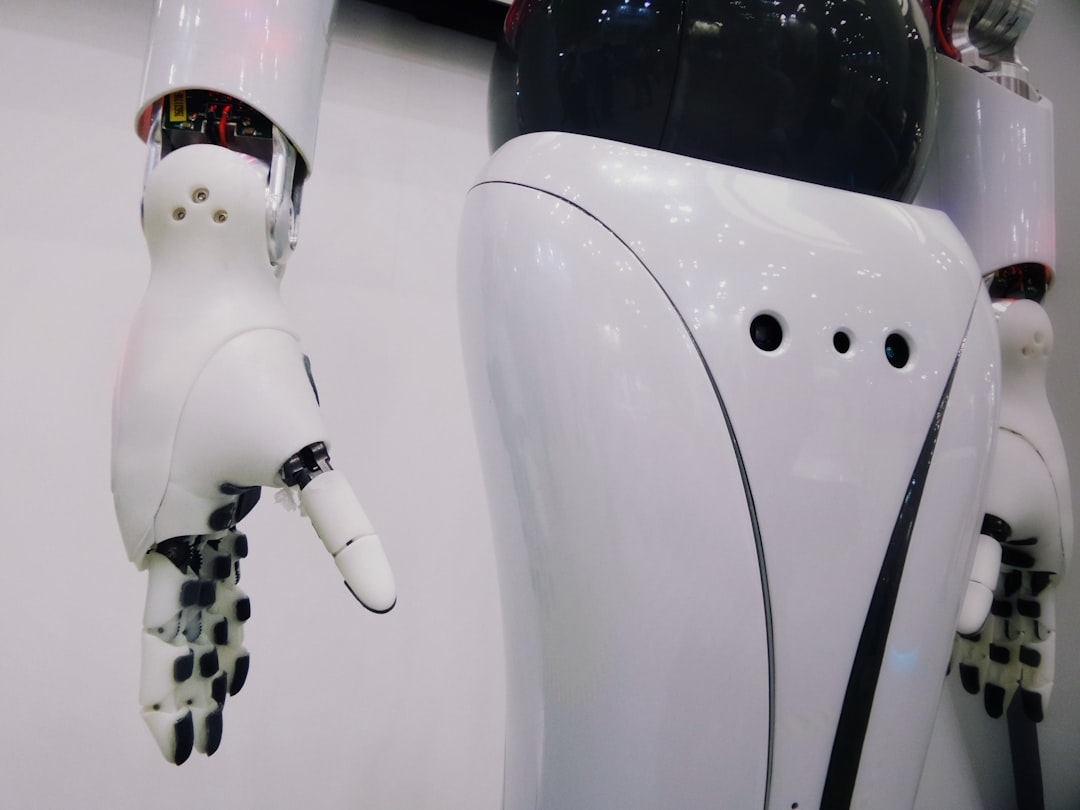

Кажется, всё просто, но на практике граница между двумя подходами размыта. Представьте себе небольшой склад автозапчастей. С одной стороны, шарнирные роботы могут поднимать ящики и укладывать их по маршруту, пользуясь жёстко заданной схемой – классическая автоматизация. Но стоит ассортименту расшириться, а поставки – стать нерегулярными, и обычные решения начинают «зависать» на форс-мажорах.

Вот тут появляется смысл в смешанных подходах: например, использовать интеллектуальный софт для анализа потока поступающих заказов, но доверить базовые транспортные операции механическим системам. Или – автоматизация упаковки плюс интеллектуальная сортировка нестандартных изделий.

Три важных вопроса перед внедрением любой системы:

- Какова сложность задачи? Можно ли описать её в виде набора чётких инструкций?

- Меняется ли среда часто?

- Сколько времени и ресурсов готовы потратить на внедрение и обслуживание?

Влияние на рабочие процессы и команду

Любое внедрение – это не только про железо и софт. Смена системы влияет на привычки сотрудников, требует обучения и настройки процессов. Классическая автоматизация обычно минимально затрагивает команду: простое обучение, чёткие инструкции, мало сюрпризов.

Интеллектуальные системы, напротив, часто требуют пересмотра логики работы. Например, если раньше оператор запускал линию вручную, теперь его задача – следить за освоением системой новых сценариев и корректировать алгоритмы обучения.

Что важно помнить команде при переходе к интеллектуальным решениям:

- Меняется набор требуемых навыков: фокус смещается на анализ, работу с данными.

- Появляется потребность в постоянном контроле, корректировке и обновлении данных.

- Становится актуальным быстрый обмен информацией между отделами.

Признаки, что пора перейти на интеллектуальные решения

- Растёт количество ошибок из-за нестандартных ситуаций.

- Система не справляется с анализом новых данных, всё чаще требуется вмешательство человека.

- Возникает потребность в прогнозах, адаптации, гибкой обработке информации.

Если хотя бы два пункта стали обычным явлением – пора задуматься о внедрении новых подходов.

Место гибридных решений

Идеальный вариант редко укладывается в чистые категории. Всё чаще встречаются комбинированные сценарии: например, завод с классической лентой для штамповки деталей, но с интеллектуальным контролем качества и прогнозированием технических сбоев. Это требует большего уровня интеграции, но позволяет получать выгоду от обеих технологий: надёжность автоматики плюс гибкость интеллектуальных решений.

Финальное слово

Каждая новая технологическая волна заставляет переосмысливать привычный порядок вещей. Что-то надёжно работает десятилетиями, а что-то меняет производство до неузнаваемости за пару лет. Важно честно оценить задачи, ресурсы и готовность к изменениям. Порой самый разумный ход – не отказываться от одного в пользу другого, а пробовать совмещать. Пусть технологии служат реальным задачам, а не наоборот.

+ There are no comments

Add yours